Partir

Le soleil amorce sa phase descendante. Le vent glacial heurte mes joues rosées. En dépit de l’immense Tengri, ciel bleu, qu’irradie cette journée. Le thermomètre affiche -10°C, ce 11 Novembre 2017, sur le quai de la gare ferroviaire d’Ulaan-Baatar. Aymra, brandit mon billet, tel un trophée. Il a tenu à m’accompagner, jusqu’au dernier moment. Générosité et amabilité du peuple mongol. Le billet. Mon billet. L’unique. Le sésame qui va me permettre de vivre cinq jours sur la célèbre voie ferrée : le Transsibérien. Sur les 9228 kms qu’offre la plus longue ligne de chemin de fer du monde, de Moscou à Vladivostok, l’extrême est. Ce périple s’amorce à partir de la ligne du Transmongol, pour regagner, depuis Oulan-Oude en Russie la mythique voie ferrée. Est ce à la cadence des chevaux élancés au galop, peints en blanc sur fond rouge, qui ornent le train que ce dernier va cheminer ?

15h22 : La locomotive s’échauffe. Le ronflement du train s’accentue. Callé sur son rythme, mon cœur s’emballe. Au fur et à mesure que le convoi ondule, les larmes coulent le long de mes joues. Je m’éloigne lentement, mais non sans violence, de ce vaste pays. La Mongolie. Cette île sans mer. Qui flotte entre deux puissances. Ce voyage, en somme, restera fascinant autant que déroutant. Surprenant. Inexplicable. Truffé de trésors dissimulés au cœur des steppes. Partir. Deux mois après ma première venue. La plaie est béante. Elle renvoie à ces douloureuses peines de cœur. Lancinante. Déchirante. Les larmes continuent de ruisseler sur mon visage. Je tente de me reconnecter au monde extérieur. Le bourdonnement des rails ne masque pas l’incessant aboiement des chiens errants. Les gers, habitats traditionnels connus sous le nom de yourte, m’envoient un dernier clin d’œil. La lueur qui émane de leur antre céleste s’affiche comme autant de points lumineux, disséminés au coeur de cette immensité.

S’installer

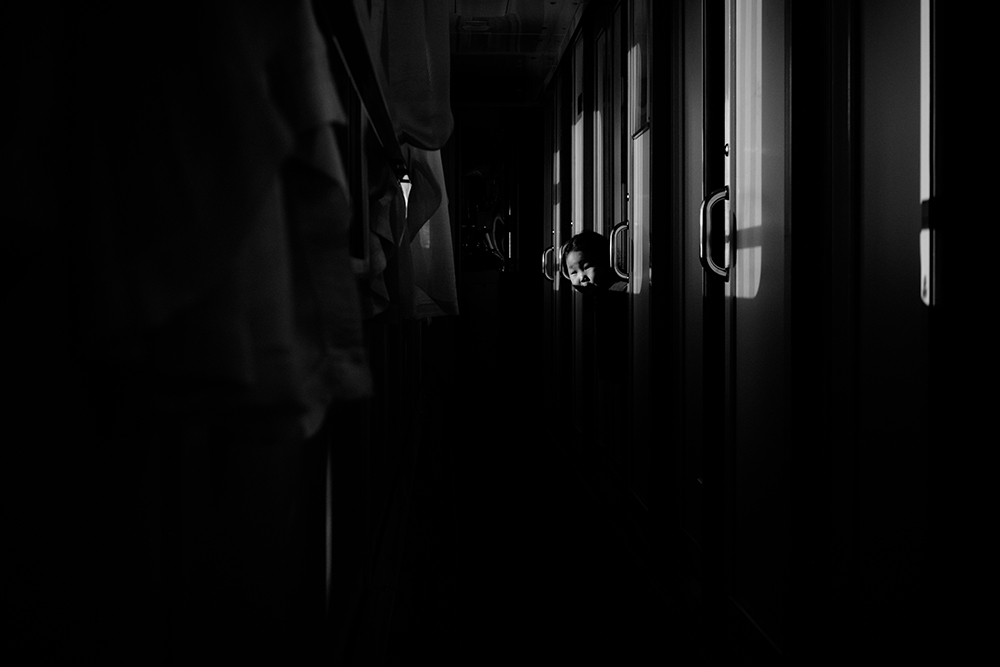

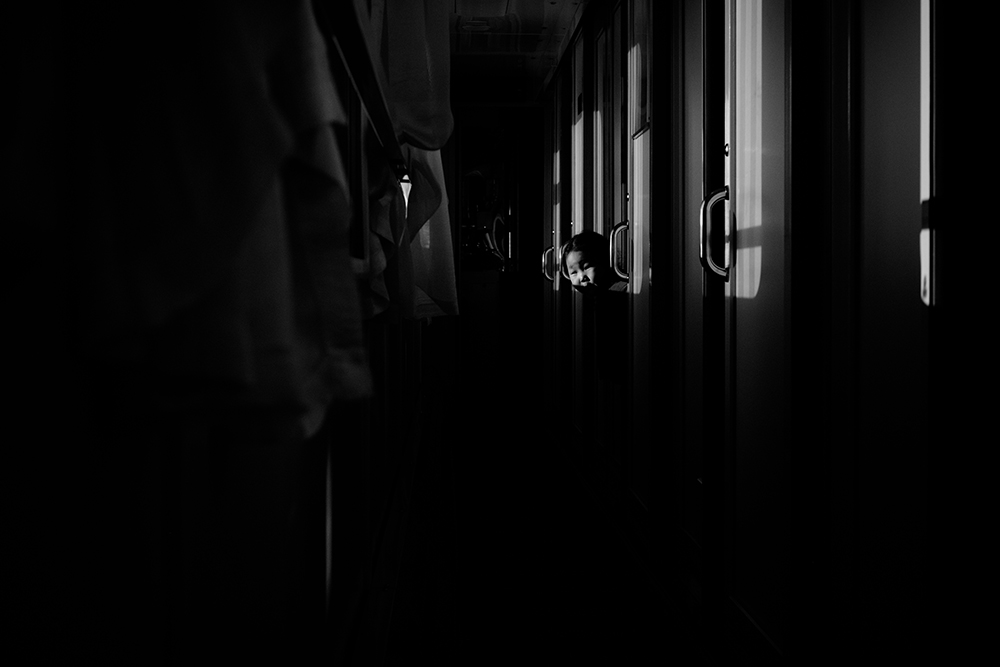

Au son de la gutturale langue mongole de la provodnista et de ses comparses. Epiée par des enfants curieux, qui laissent entrevoir leur tête, sur le pas de leur porte de cabine. Le cœur lourd. Les paroles de Blaise Cendars raisonnent dans ma tête. « Et le grelot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l’air bleui. Le train palpite au cœur des horizons plombés. Et ton chagrin ricane… ». Je prends place au sein de ce microcosme. Les voitures sont compartimentées. La seconde classe de ce train mongol, la plus économique, se compose de plusieurs cabines, chacune comporte quatre couchettes. La numéro 6, tapissée de formica, m’accueille. À l’intérieur, l’étroitesse des lieux se fait ressentir. Le charme est inéluctable. La promiscuité de pair. Premier objectif, maximiser l’espace. Mon sac de vivre, empli des indispensables produits mongols, glanés au cœur d’un précieux marché. Bocaux de carottes, concombres, pommes, pain brioché, céréales, gâteaux secs industriels, pignons de pins, miel. Accompagnés de théine et caféine. J’ai délibérément laissé la viande de mouton et son lot de gras à quai. Ces denrées trônent sur un coin de la table. À cette période de l’année, basse saison hivernale, le train est désert. Très peu d’individus s’aventurent jusqu’à Moscou. La plus grande majorité sont d’origine mongole. Une poignée de russes. Quelques occidentaux, à compter sur les doigts d’une main.

00h23 : Dans le froid, éclairés par le reflet de la demi lune qui se réverbère sur le blanc scintillant du manteau neigeux, des douaniers jonchent le sol. Alignés, ils effectuent le salut militaire. Arrêt à l’unique poste frontalier. Le contrôle des identités commence. Dans chaque cabine, un unique rituel. Debout. Face à un homme, d’une droiture irréprochable, qu’il faut regarder. Celui ci me fixe profondément, passeport en main. Son assistante me photographie. Le flash dans cette pénombre m’éblouit. La scène est cinématographique. Je suis éprise d’une envie de rire. Ce sentiment se dissipera rapidement quand un autre scénario le suppléera. Celui des chiens et des paroles russes lancées dans ma cabine. Une commandante sépare mes affaires de celle de mon unique collègue, une femme mongole âgée d’une soixantaine d’années. Cette dernière se verra expulsée le soir même de notre départ. Visiblement la quantité de bijoux qu’elle recélait n’a pas convenu aux autorités russes. Après deux longues et éprouvantes heures d’attente à la frontière, c’est, contre toute attente, seule que je poursuis cette aventure.

S’imprégner

Je suis souvent réveillée par le vacarme des roues au contact des rails ; en équilibre. Tel un funambule en apesanteur. Séquence qui remplace le crépitement des poêles en fonte et le froid solennel des gers. Mon store ouvert, un rayon de soleil caresse ma joue. Des forêts de sapins, verts-bronzes, accompagnés de bouleaux saupoudrés de meringue, s’invitent à ma fenêtre. Le ciel est gris. Quelques minutes plus tard, le prestigieux lac Baïkal s’élance sous mes yeux. La perle de Sibérie. Ce paysage grandiose se compose également d’isbas, maisons de bois typiques, aux toits chatoyants. Dont la fumée se dégage, dans une valse, afin de s’enlacer dans la brume épaisse du ciel grisâtre. Elles sont parfois, plantées au milieu d’arbres dépouillés de leur luxuriante verdure. À cette saison, ils affichent un rouge incandescent à leur cime. Ce contraste de couleur est prodigieux. Les jours défilent. Les joyaux qui tombent du ciel cèdent la place au givre. Déguisant les isbas d’impressionnantes piques à glace translucides. Elles adoptent l’allure de palaces de verre. Je lorgne encore par la fenêtre. Le paysage est changeant. La nature laisse place à l’industrialisation de la vie. Une autre facette, omniprésente. En amont et en aval, des citernes, des wagons identiques, ponctuent une grande majorité des stations. Entre cargaison de charbon et citernes emplies de substances chimiques (insecticide, matière corrosive…) ; le ballet explosif est incessant.

Puis vient le moment de traverser la totalité des voitures, en direction du wagon restaurant. J’entame une véritable expédition. Il s’agit de se frayer un passage entre les enfants qui s’amusent au milieu de leur provisoire terrain de jeu, le couloir central. Leur inspiration créatrice et infantile siègera quelques fois sur l’unique fenêtre de leur cabine. Faire face à une porte blindée en métal. Pénétrer au sein d’une unique pièce où les couleurs or et rouge revêtissent les murs. De type soviétique. Quelques tables en bois parsèment le sol. Un tableau représentatif de la magnificence architecture russe est exposé. Il en défie un autre. L’icône de la Vierge Marie. L’atmosphère est déstabilisante, pesante. Elle contraste aisément avec la légèreté et l’ambiance générale du train. Le propriétaire des lieux est un vieil homme russe, rustre. Atypique. À l’image de ce lieu, surgit d’un autre temps. Derrière sa froideur apparente, un sourire se dessine sur ses lèvres au vu de ma prononciation russe afin de commander à boire. La simplicité refait surface.

Il est loin le début du 20ème siècle où, à cette époque, la queue du convoi se composait d’un laboratoire photographique et d’une bibliothèque.

S’émouvoir

L’enchantement véhiculé par la jeune provodnista s’avère envoûtant. Maîtresse à bord. Sa mission est de s’occuper du bon déroulement du voyage. Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule. Au quotidien. Garder un œil bienveillant sur le samovar qui préside à l’extrémité de chaque couloir. Dont la flamme brûle jours et nuits. Elle offre aux voyageurs la possibilité de consommer une tasse chaude de thé ou café à toute heure. Nettoyer. Faire briller les lieux de cette résidence temporaire. Afin que chacun, muni de ces chaussons, puisse y créer son éphémère cocon. Laver, à même le sol, ce majestueux tapis d’honneur qui git le long du couloir central. Le faire mousser. Successivement astiquer ces semblables, qui, comme un prolongement, se logent dans chacune de nos cabines. Elle endosse le rôle de fée du logis.

Je l’observe, admirative, se vêtir de son long manteau bleu nuit aux boutons dorés. Visser sa chapka sur le sommet de son crâne. L’arborer avec fierté. Enfiler avec élégance ses longs gants de soie d’un blanc étincelant. Se chausser de ses interminables bottes noires à talon. Exercer ce fascinant rituel avant d’entamer la descente des quelques marches qui mènent vers une bouffée d’air frais. Descendre. Je brave le froid sec qui revigore et glace mes os simultanément. Fumer une cigarette, admirer un vol de pigeons, dialoguer avec les autres passagers, sur l’une des 92 stations qui émaillent le parcours. La nuit, le spectacle qu’offre les quais est quasi mystique.

S’aventurer, éprise d’une envie onirique, à la recherche des Saltimbanques de Jules Verne. Les premières boutiques pointent leur nez. Des minuscules forteresses de verre d’où seulement le minois des vendeuses est perceptible. Vente de piroshkis (beignets russes), barres de céréales, poupées russes, pierres précieuses et iconographie christique. Les arrêts sont furtifs. Ils n’excèdent jamais les 20 minutes. L’horaire à bord est d’une méticuleuse précision, aucun retard n’est toléré. Comme le dénote l’affichage, dans le couloir, l’heure de Moscou fait référence. Les pieds en Sibérie, l’horaire du Kremlin pour repère spatio-temporel. J’examine le spectacle unique qu’offre chaque arrêt. La provodnista, armée d’un grand tisonnier, entame une énième symphonie. Elle brise la glace qui s’est accumulée à la sortie du système de chauffage. Secondée par une équipe à quai. Chaque pièce primordiale est contrôlée. Veillant à ce que leur état d’usage soit optimal. Le bruit sourd du fer contre le fer résonne. Quand ce spectacle est nocturne, il rompt le rythme silencieux de la nuit.

Remonter. Pas une seule fois je ne me suis lassée de regarder la maitresse des lieux déneiger minutieusement ses bottes avant de grimper à bord. Tel un leitmotiv, empreint d’une féerie momentanée.

Contempler

Cinq jours à bord d’un train. « Mais qu’est ce que tu vas faire ? » Cette phrase a percuté mes oreilles à d’innombrables reprises. Là où certains y verraient anxiété et ennui. J’y décèle apaisement et plénitude. Dans une époque où tout va vite, savoir s’arrêter et se réapproprier le temps. Son temps. Contrairement à l’idée que je m’en faisais, l’expérience ne fut pas festive. Mais reposante et apaisante. Le train offre une vue que nul autre moyen de transport ne permet. Il se fraie un chemin où lui seul déambule. Je me suis laissée bercer à son rythme. Lentement. Très lentement. Emprise de cette sensation, celle du temps suspendu. Je profite de ce moment que d’aucuns ont payé au péril de leur vie. À tous ces meurtris de guerre, ces forçats, qui ont, à différente période durant le 19ème siècle, créé, façonné, celle qui est aujourd’hui une mythique voie ferrée. J’ai songé à mon défunt grand père maternel, parti subitement, trop tôt, qui travaillait dans ce milieu au cours du 20ème siècle. En tant qu’exploitant forestier. En contrat avec la SNCF. Il sculptait dans l’essence de chêne afin de confectionner les traverses indispensables à la construction de la voie. J’ai cheminé à ses côtés. Ou plutôt il a cheminé près de moi. La fascination, qui m’habite pour ce moyen de locomotion, vient-elle de lui ? Un précieux héritage immatériel ?

J’ai écouté, avec amusement au début, puis habitée par un brin de colère au fil des jours, la chanson phare du dessin animé à la mode. « Libérée » de la Reine des Neiges. Émanant d’une voix stridente de la poupée d’une petite passagère. J’ai tout de même fini par me surprendre à esquisser un sourire devant la vitre enneigée au commencement de cette musique endiablée. J’ai récupéré, dans un bol mongol, l’inépuisable eau bouillante. Cette eau frémissante pour s’abreuver. Eviter de se déshydrater. La température intérieure affiche les 24°C quand celle de l’extérieur indique les -27°C. Les structures métalliques du serpent à l’armure de fer caressent le métal dans un crissement absolu. Les secousses me sortent, une fois de plus, de mes pensées. Me remémorant que je suis en direction de l’Europe. Quant aux flocons de neige, ils tombent avec volupté et douceur au cœur de l’imprenable taïga, partiellement enneigée.

J’aime sentir les pages d’un livre glisser entre mes doigts. Ce geste ponctué par deux gorgées de thé vert. Roman, un allemand avisé, documenté au sujet du voyage m’avertit : « You won’t have enough time for reading one book ». Son injonction me paraît être abusive. Cinq jours écoulés. Un livre bouclé. Messieurs Chatwin et Dostoïevski attendront un prochain périple. Je désire immortaliser ce voyage par millier d’images. La voiture tangue. Les photos sont difficilement cadrées. J’aimerai bénéficier du talent des contorsionnistes asiatiques, propice en ces circonstances. Les paysages vertigineux défilent sous mes yeux. Il est préférable de poser l’appareil. De se laisser bercer par le doux mouvement des rouages. D’ouvrir l’œil.

Patience ? Aucunement. Charme est le terme approprié. Accentué par la perte de repères, liée au changement permanent de fuseaux horaires.

Arriver

13h58 : l’entrée en gare de Yaroslavskiy s’effectue, sous un ultime vrombissement de locomotive. Seule devant ma fenêtre humidifiée. Les interminables faubourgs de Moscou et leur lot de blocs de béton ont remplacé les carrés verdoyants d’herbe. Les gouttes de pluie ont remplacé les flocons de neige. Les camps se sont éloignés. Le Kremlin se rapproche. Un sentiment de mélancolie m’envahit.

L’Asie est derrière. L’Europe devant.

À bord j’ai vécu une véritable épopée. Cinq jours d’idylles. Tchekhov écrivait « voir la Sibérie est ne plus craindre de mourir ». Je me raccroche à ses paroles.